今年の2月末にシステム開発会社を退職して以来、ハローワークに通っています。

退職するにあたり事前にネットでこのあたりの情報を調べてはいましたが、実際にハローワークに行ってみて事前情報の通りだった部分や、ああ!そういう仕組みなんだね!と初めて分かる部分があったので、雇用保険を受給する流れを書いておきます。

(雇用保険、でいいのかな、失業保険、失業手当.. 給付、受給.. いろいろな表現があると思いますが)

目次

手続きの大まかな流れイメージ

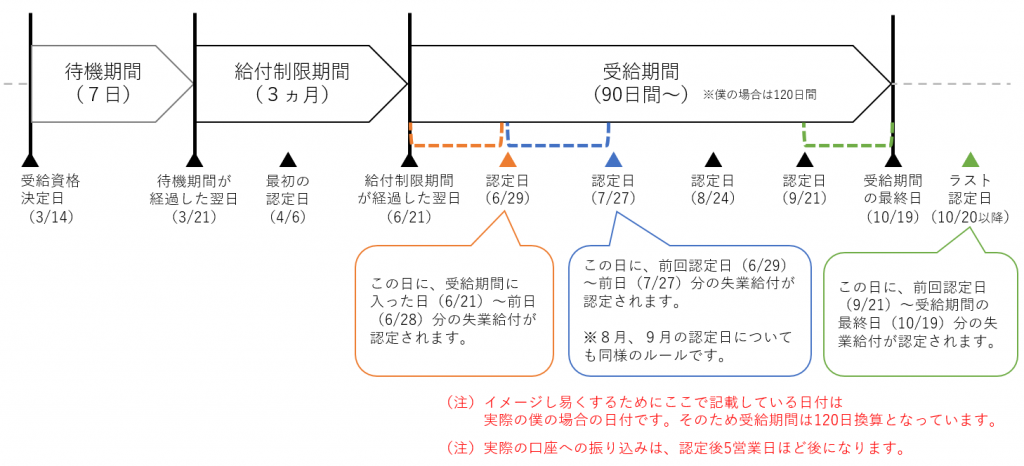

まずは、仕事を辞めた後から失業給付を受けるあたりの大まかな流れを図にしましたのでご覧下さい。

画像についての注意ポイント

- この画像で記載している日付は、イメージし易くするために実際の僕の場合の日付となっています。そのため、受給期間は90日ではなく120日換算となっています。

- 失業手当が実際に口座へ振り込まれるのは、認定日から5営業日ほど後になります。

※画像はクリックで大きくなります。

最初のハローワークへの訪問タイミングについて

退職後2週間ほどで、勤めていた会社から『雇用保険被保険者履歴書』が郵送されてきます。それを含む下記の物が揃った時がハローワークに行くタイミングです!

前職の会社⇔退職後に通うハローワークとが物理的に近い場合は2週間も待たずに郵送されてくる場合もあります(会社とハローワークで書類のやりとりをするため)。僕の場合は、東京⇔鳥取だったのでキッチリ2週間かかりました。

- 雇用保険被保険者履歴書 ※1、2という決まった形式があります。

- マイナンバー通知カード

- 運転免許証(身分証明書)

- 写真2枚(最近のもの、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)

- 印鑑

- 本人名義の普通預金通帳(ゆうちょでもOK)

ハローワークでは、仕事を辞めてハローワークに初めて来たという旨を受付の担当者に伝えます。

しばらく順番を待って、窓口で相談をします。

⇒ この手続きをした日が【受給資格決定日】となります。

受給資格決定日以降の流れ

失業してからハローワークに行って最初の手続きをした日(受給資格決定日)から物語は動き始め、以降は以下のような期間がやって来ることになります。

- 待機期間(7日間)

- 給付制限期間(3ヶ月間)

- 受給期間(90日間~)

それぞれの期間について、すべき事がありますので確認していきましょう!

待機期間(7日間)

受給資格決定した翌日からの7日間ですが、この期間にやらないといけない事は特にありませんでした。

(注)後述の雇用保険説明会の部分を参照

給付制限期間(3ヶ月間)

給付制限期間に入ると徐々にやるべき事が出てきます。

- 雇用保険説明会への参加

- 最初の認定日

- 最初の認定日以降の求職活動

①雇用保険説明会への参加

今後の雇用保険の受給に関して説明される大事な説明会です。

この説明会では主に今後の全体の流れについて説明を聞きます。だいたい2時間くらいでした。

(注)僕の場合は給付制限期間に入ってから参加しましたが、雇用保険説明会は定期的に開催されていて、タイミングの合う開催回に参加するスタイルですので、待機期間中に参加を指示される場合もあるかもしれませんので、自分の参加日程をご確認ください。

②最初の認定日

雇用保険説明会(①)で説明されることになるのですが、認定日という日が人によって決められます。「あなたは毎月の第4木曜のパターンです」といった感じ。

そして、その最初の認定日が給付制限の期間中にやってくるので、この認定日の指定された時間帯(30分くらいの幅)にハローワークに行きます。ちなみに、この最初の認定日までにやらないといけない事は特にありません。

最初の認定日にハローワークに行った際には、まず「窓口での認定の確認」を受けることになります。ここで、「現在も引き続き失業の状態であるか?」という旨の確認をされるので、状況を伝えます。窓口担当者からの質問に答えていくだけでOKです。

「窓口での認定の確認」が終わったら、次に「窓口での職業相談」をします。どんな仕事を探しているのか、探している仕事の条件や、身の上の話も含めて聞いてくれました(担当者によるでしょうが)。

ちなみに、後述していますが、この「窓口での職業相談」は求職活動1回分としてカウントされます。

③最初の認定日以降の求職活動

給付制限期間に入ってスグに最初の認定日がありますが、次の認定日は3ヵ月弱ほど先になります。だいぶ先になりますが、次の認定日までに合計3回の求職活動が必要となりますので「すっかり記憶から抜けてて次の認定日来ちゃったよ/(^o^)\」とならないように忘れずに求職活動をする必要があります。

※上記「②最初の認定日」の項目で書いたとおり、窓口での職業相談をしていれば、残り2回となります。

受給期間(90日間~)

失業状態になるまでにどれだけの期間勤務していたか(被保険者であったか)によって、この受給期間(所定給付日数)は変動します。

一般的には90日間のイメージが強いと思いますが、勤続年数によって120日とか150日以上にもなります。

受給期間(所定給付日数)について

「契約期間満了、定年退職、自己都合による離職」の場合は、サラリーマンの期間(被保険者であった期間)が10年未満であれば90日間、10年以上20年未満であれば120日間、20年以上であれば150日間となります。一方、「倒産、解雇、雇止め等による離職」の場合は年数と年齢によって受給期間が90日より長くなるので、確認されることをオススメします。

この受給期間中には、1ヶ月間に1度の認定日が設けられており、次の認定日までの間に2回以上の求職活動が必要となっています。

求職活動として認められる活動はどんなもの?については以下の8つがあります。

- ハローワークでの求人への応募

- ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等(上記「窓口での職業相談」に当たります)

- ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講

- 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事務所)が行う職業相談、職業紹介等

- 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事務所)が行う求職活動方法などを始動するセミナー等の受講

- 公的機関等(独立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等

- 公的機関等(独立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個人相談ができる企業説明会等の受講、参加等

- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

※上記①~③はハローワーク側で活動を把握できますが、④~⑧については把握できないため、求職活動として認定してもらうためには証明書が必要となります。(と、雇用保険説明会で言ってました)

※ハローワークで求人情報を見ただけ、知人への紹介依頼をした、というレベルでは求職活動としては認められません。

前で少し触れましたが、認定日にハローワークに訪れた際に、窓口での職業相談(上記②)をすると思うので、次の認定日までに最低限しなければならない求職活動の回数のうち1回分を消化したことになります。次の認定日までに求人に応募したり、再度職業相談をしたり、セミナーに参加したり、といった継続的な活動が必要となります。

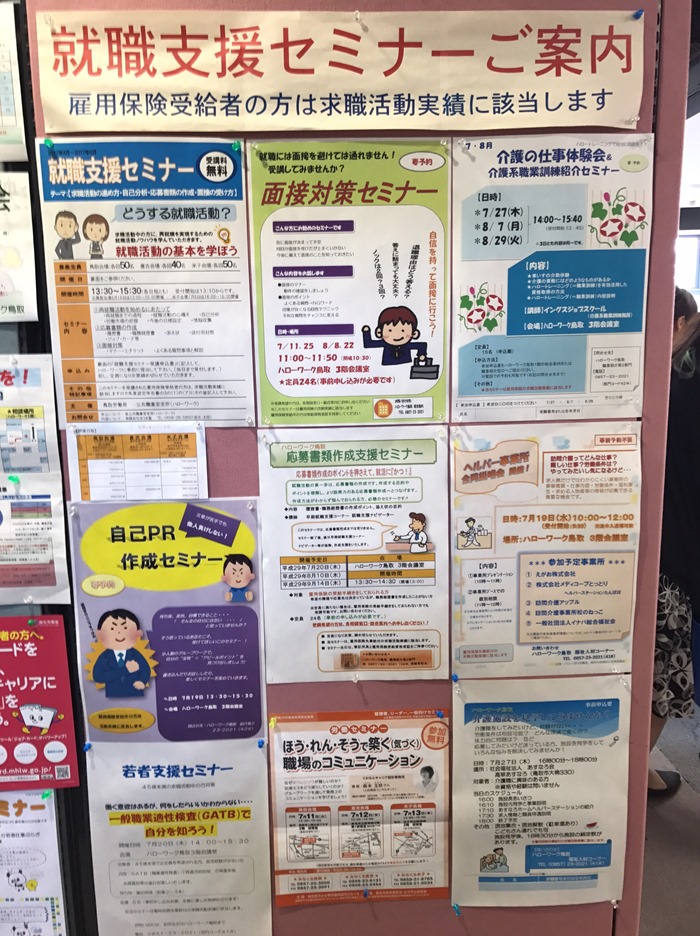

参考までに、僕が通っている鳥取市のハローワークの掲示板には「就職支援セミナーご案内」として、このようなセミナー開催の案内があります。たくさんあるのでこの中からチョイスして参加する事になります。

僕の実績&失業し続けた場合の今後の予定

具体的な日付込みで書いておいた方がイメージ掴めると思うのでメモしておきます。赤裸々なヤツです。参考になれば。

これまで僕がやった求職活動実績としては、職業相談とセミナーへの参加ですね、ここに書いた以外にも鳥取の企業調査だったり、興味ある仕事をしている知り合いへのアポだったりをしています(ハロワ的には求職活動と認定されませんが)。

3/14(火)受給資格決定日(初ハロワ訪問)

4/6(木)最初の認定日

同日 ①窓口での職業相談

4/13(木)②応募書類作成支援セミナー

5/18(木)③就活支援セミナー

6/29(木)認定日 ←受給制限期間の翌日(6/21)~この日までの失業給付

同日 ①窓口での職業相談

7/13(木)②就活ビデオ上映会

▲イマココ(執筆しているのは7/14)

7/27(木)認定日 ←前回認定日からこの日までの失業給付

8/24(木)認定日 ←前回認定日からこの日までの失業給付

9/21(木)認定日 ←前回認定日からこの日までの失業給付

10/26(木)ラスト認定日 ←前回認定日から10/19(受給期間の終わり)までの失業給付

まとめのヒトコト

僕の活動実績を踏まえて書いてみましたが、参考になりましたでしょうか?

何度も失業しているプロの無職だったらいざ知らず、ハローワークに行っている人のほぼほぼが初めての失業だと思うので、このあたりって手探りだと思います。自分も多分に漏れず。

失業している人の助けだったり、退職しようとしてるけど今後のスケジュールがハッキリ見えず困っている人なんかの参考に少しでもなれば幸いです。