事務所での作業用に、高さ調整ができて座り作業も立ち作業もできるデスクを自作しました。

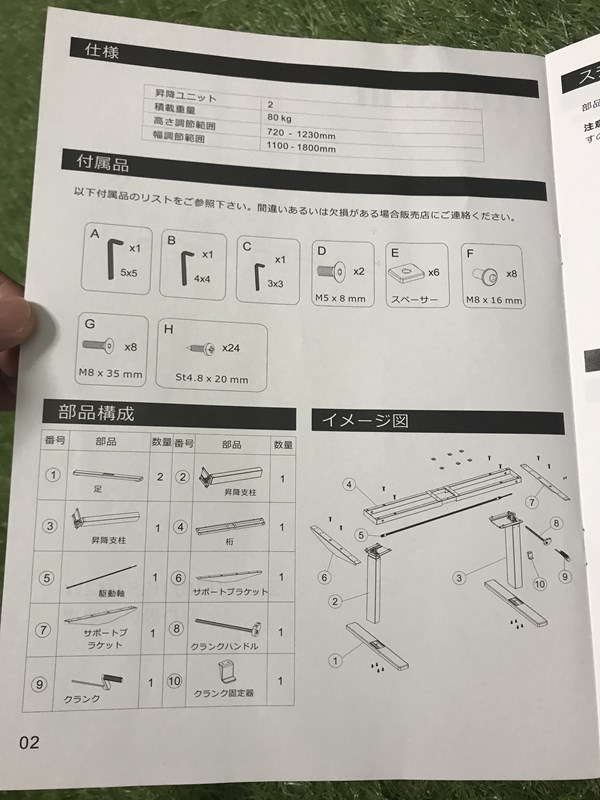

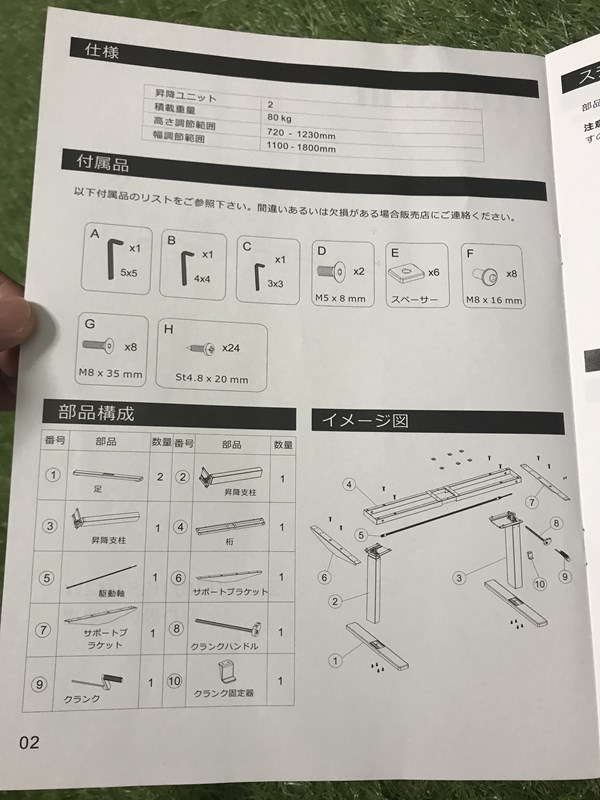

自作と言っても高さ調整するための脚部分をDIYするのはさすがにムリなので、今回はFlexiSpotが販売しているH2シリーズの天板なし(H2B / H2W)という製品を使いました。

そしてこの脚に大きめの天板(幅180cm×奥行80cm)を載せて、昇降式のデスクを使っているのですが..

\ これがマジで良い! /

高さが調整できることで、立ってて足がダルくなったら座って腰が痛くなったら立ってというローテーションが出来るので、そのとき作業が捗る姿勢でデスクに向かい続けられるのが魅力です。

また、スタンディング作業を取り入れたことで

- 腰痛の症状軽減 …痛みが出る頻度が減った。一番嬉しかった効果。

- 集中力が持続 …頭がスッキリして集中力UP&集中ゾーンに入りやすい。

- 立ち疲れしにくくなる …スタンディングを取り入れることで足腰が鍛えられ、ショッピングや電車などで長く立っていても疲れにくくなった。

といった嬉しい効果がありました。

ただ一方でデメリットもあり、スタンディング作業は体が慣れるまではけっこう疲れます。それも数日我慢すると慣れて苦ではなくなるので、ダレた体を鍛えるトレーニングだと思って乗り越える心構えは必要です。

目次

FlexiSpotのH2B(H2W)を選んだポイント

FlexiSpotのH2シリーズを選んだ理由は、僕が求めた下記の理由を満たしていたからです。

- 身長180cmでもスタンディングできる ⇒ 高さ72~125cmまで調節可能

- 大きい天板が載せられる ⇒ 幅120~200cmまでの天板に対応

- シッカリ安定感がある ⇒ 耐荷重80kgまで

- 予算は抑えたい ⇒ 既製品と比べて数万円安くできる

- 電動で昇降できるタイプはラクそうだけどコンセントが1個潰れるしどこか壊れる可能性も高まりそうなのでむしろ手動の方がいい

求めるスペックはこんな感じで考えていて、既製品(完成品)で探すと8万円とか..手が出せない価格帯だったので、最終的にH2B+自作天板でコストを抑える方針にしました。

昇降式スタンディングデスクをコストを抑えて自作した方法

では、作り方を紹介していきます。手順は大きく下記の通り。

- STEP1昇降式のデスク脚を購入FLexiSpotのH2シリーズ

- STEP2天板をホームセンターで購入パイン集成材をチョイス。5000円ぐらい

- STEP3天板をヤスリがけ表面と側面をヤスリ。裏面は勘弁してあげた。

- STEP4天板の色塗り木の風合いが引き立つようにワトコオイルで着色

※ここは必要なければスキップ - STEP5脚と天板を組み立て作業途中で失敗した点も隠さずメモ

このような手順で進めました。それぞれ紹介していきます。

①昇降式の脚をゲット(FlexiSpot)

冒頭でも紹介しましたが、デスクの脚部分はFlexiSpotというメーカーのH2シリーズ(天板なし)を購入しました。

FlexiSpotは、電動で昇降するデスクや、テーブルの上に置く高さ調整できるテーブル、そして僕が今回購入した手動で昇降するデスクの脚部分を販売しているスタンディングデスク界では有名な企業です。

組み立て手順の動画があったので参考までに

②天板をホームセンターでゲット(パイン集成材)

デスクの天板になる板はホームセンターで安く調達しました。

ネットでもデスクの天板用として売ってある物を探してはみたものの、僕が欲しい物がけっこう大きめの部類だったようで、あってもそこそこの値段するし、天板用の製品じゃなくても板だったらいけるだろうということで。

ホームセンターに積まれていたこれにしました!ラジアタパイン集成材。

これをホームセンターでカットしてもらいます。

1カット¥30という低料金。

今回は2カット¥60、綺麗にカットして頂きました。

幅160cm × 奥行70cm × 厚さ18mm

天板になる板を調達できました!

③天板をヤスリがけしてオイルが沁み込むように

買ってきた状態では表面がザラザラトゲトゲしています。表面と側面をヤスリがけしていきます。(裏面はやりませんでした)

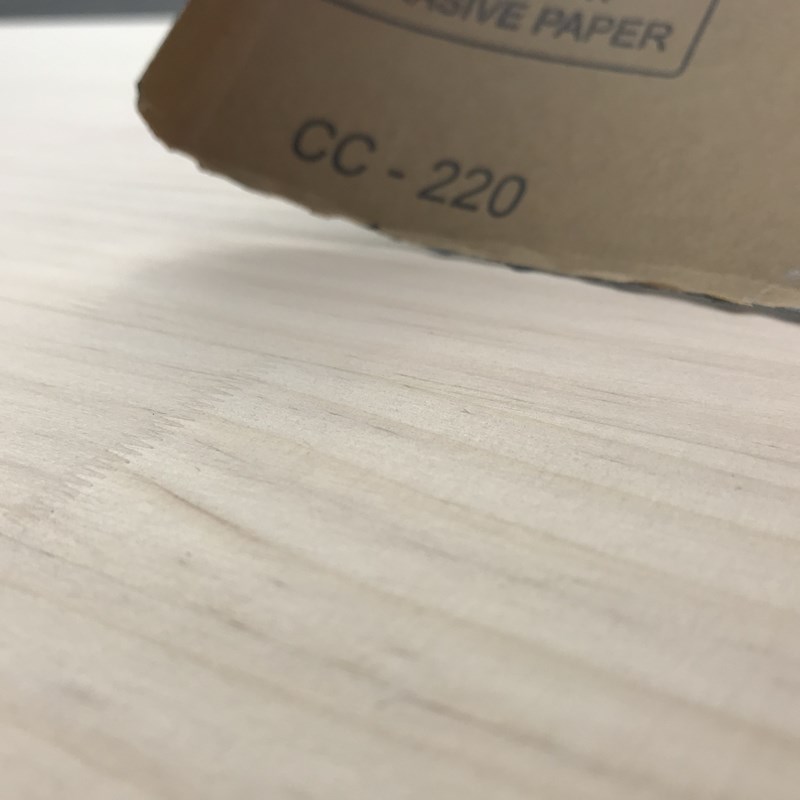

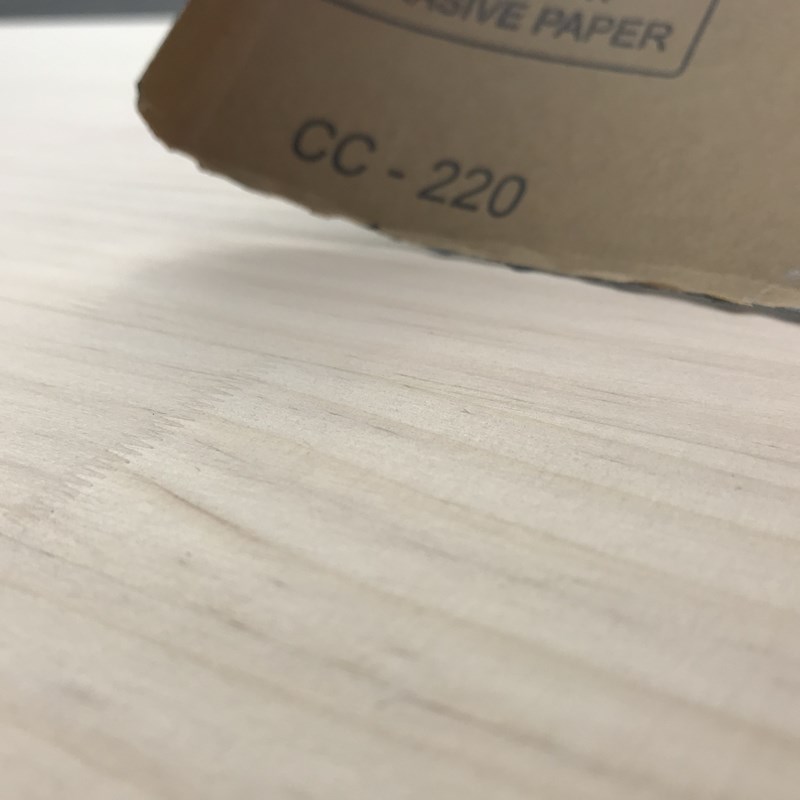

この段階では粗めのヤスリを使って、次の色塗りのためにヤスリがけをします。

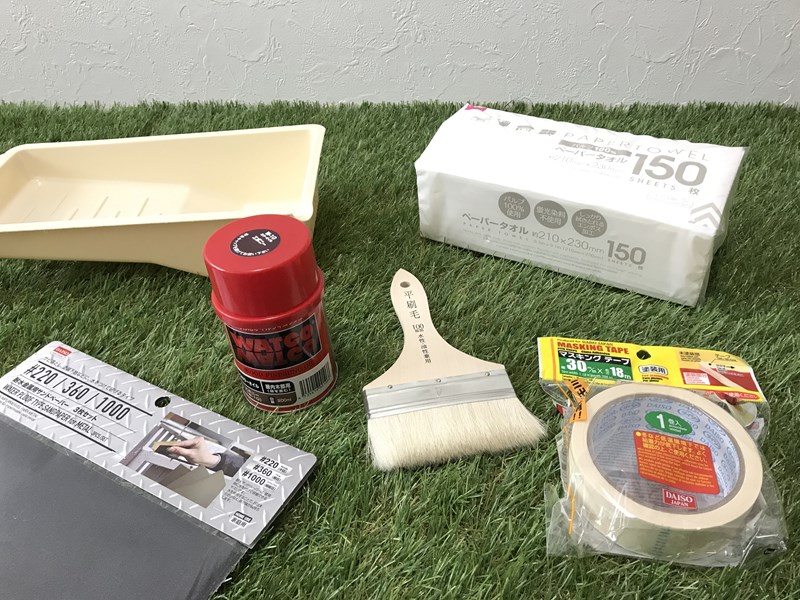

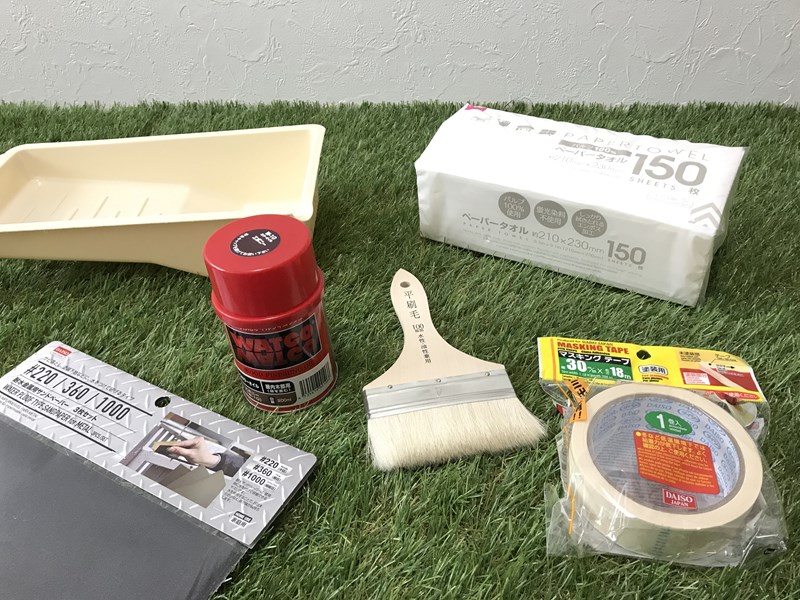

こんな道具を使っていきます。

(トレイとハケはヤスリではなく色塗り用)

220番のヤスリを使いました。

当たって痛くないように全ての角を丸めました。

こんな感じ。

ヤスった後は粉が乗ってたので、ぞうきんで拭き取り。

色塗り前のヤスリがけが終わりました!

④天板の色塗り

パイン材そのままでも使用には問題ありませんが、ブラウン系の色にしたかったので天板の色を塗ります。

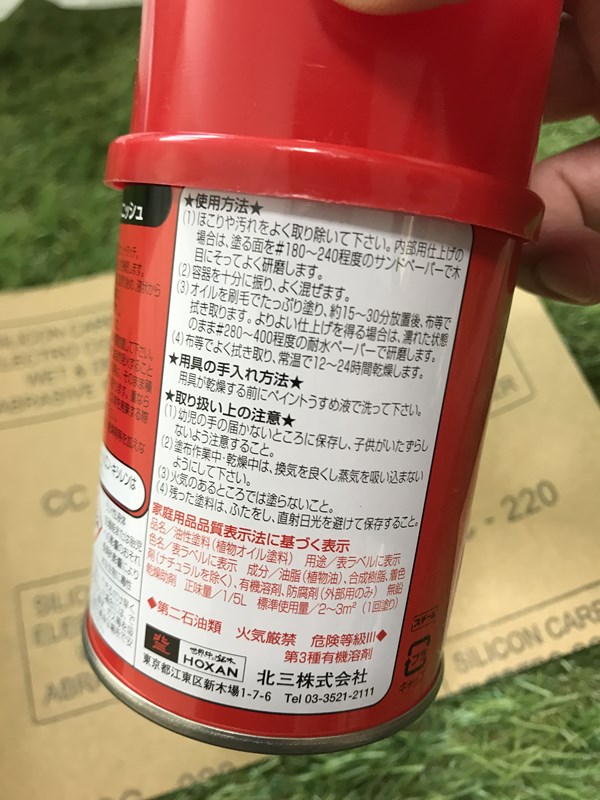

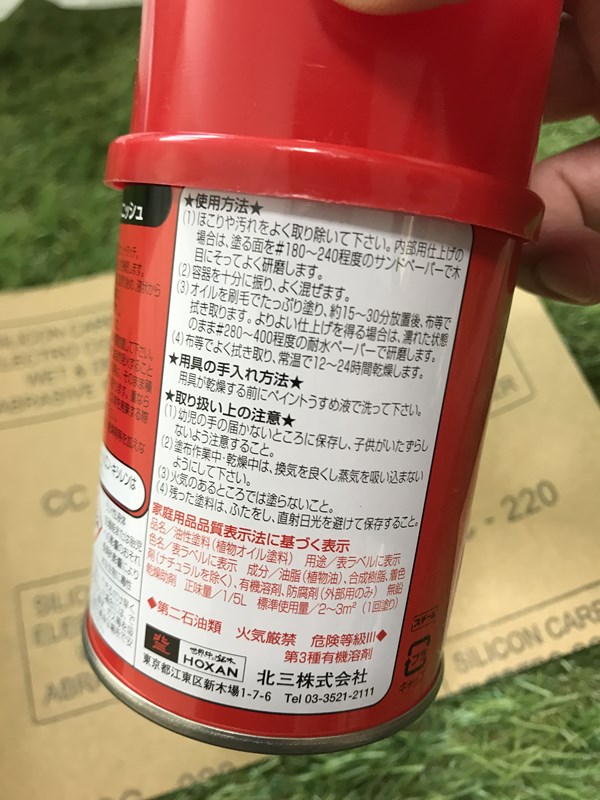

今回使ったのは『ワトコオイル』

木材専用のオイルフィニッシュというものですが、このワトコオイルはかなり有名な製品のようです。

裏側に使い方が書いてあります。

うん、やはり塗る前には#180~#240程度のヤスリをかけろって書いてありますね、オッケーオッケー。

色塗りに使った道具はこんな感じ。

- ワトコオイル

- トレー

- ハケ

- ペーパータオル

- 耐水性サンドペーパー

- マスキングテープ(必要ないかも)

ワトコオイルって、塗った後に拭き取るんですが、拭き取るためのウエス(布)は今回ペーパータオルで代用しました。後始末のラクさを考えて。

表面と側面だけ塗るので、マスキングしました。

(これあまり効果なかった事は後述)

そしたら塗っていきます。

塗ったらペーパータオルを使って拭き取ります。

ワトコオイルは塗るというよりは沁み込ませるもののようで、ペーパータオルは余った液を拭き取る感じです。

ザッと表面を1度塗ったのがこんな感じ。

なんですが..

一部このように色が入らない部分がありました。この部分は重ね塗りしてみてもダメ。

なにか液が飛んだような感じもあります。汚れか何かでしょうか?結局これは原因が分かりませんでした。

しばらく乾かし(夏場なので30分程度も放置すれば充分)、2度塗りしていきます。

最終的にこんな色になりました。

そして、写真を撮り忘れてしまいましたが、2度塗りした後(乾く前)に耐水性のサンドペーパーでヤスリをかけました。

DIYビギナーの僕は濡れた状態でヤスリがけするっていう発想がなくて目を疑ったけど、そうするのが良いみたいです。色塗り前よりも目の細かいヤスリを使い、濡れた状態でヤスったところツルッツルになりました。

室内で見るとこんな色合い。

蛍光灯の下で見るとイメージしてたより濃くなってしまった感がありました。2度塗りいらなかったかも。

ちなみに、裏面は端っこをマスキングしてたんですが、沁み込んで少々残念な感じになってました。おそらくワトコオイルではマスキングしてても沁み込んでくるので効果が薄かったんですね。勉強になりました。

今回使ったワトコオイルの量は上に貼った写真に写っている200mlサイズ。「幅160cm × 奥行70cm × 厚さ18mm」の板の表面+側面の2度塗りであればちょうどいい量でした。ただ、裏面も塗るとなると足りなくなりそうです。

容量は↓のリンク先で選択可能

⑤脚と天板を組み立て

脚と天板が整ったので組み立てていきます。

ネジ類はこんな感じで分かりやすく入っています。

が、注意しないといけないポイントが1つ。

付属のネジは長いため、これを使うと天板を突き抜けてしまいます。

ということで短いネジを買ってきました。

天板の厚さが18mmなので、それより短い12mmのものをチョイス。

これなら突き抜けることはありません。

では、組立スタート!

天板をささえるフレームは幅のサイズ調整ができるので、天板に合わせます。

フレームは幅110~180cmの間で調整可能、120~200cmまでの天板に対応しています。

幅を決めたらそれに左右の足をつけ、昇降させるためのシャフトをつけます。

が、ここまできて組み立てを1つミスってしまっていることに気づきました.. フレーム真ん中のパーツの上下を逆にしてしまっていました。

正解はこうでした↓

途中で気付くとけっこう手間なのでこの製品を組み立てる際は僕のようにならないように気を付けてください。

天板と脚を留めるネジはドライバーのみでスルスルと入っていきます。パイン集成材柔らかい。

そんな調子でネジ留めしたら、完成!

うん、いい感じじゃないですかね!?よしよし。

完成してみて

PCとディスプレイを置いてみた感じ。

天板の質感はサラサラしてて色合いも思っていたよりしっくりきてます。そして脚はかなりドッシリとしていてシッカリした造りです。

右手側にした(組み立て方次第で左右どちらにでもできる)ハンドルを回せばデスクの高さが昇降します。

FlexiSpotには電動式で昇降できる製品もありますがそんなに頻繁には上げ下げしないだろうと思って手動タイプにしました。電動式は割高になりますし。

MAX高くした状態

これがMAX高くした状態です。

このとき床~天板の表面までの高さを計ってみたら125cmでした。

MAX低くした状態

ここがMAX低い状態です。床~天板の表面まで73.5cmでした。

座り状態のデスクの高さは、使う椅子の座面の高さ次第だと思いますが、上の写真に写っているような簡易の椅子(ミニ脚立)でも問題ない高さまで下りました。

スタンディング作業にちょうど良い高さ

参考までに僕の身長は180cmで、スタンディングで作業するのにちょうど良い高さがこのあたりです。このとき床~天板の表面までの高さが106cmでした。

上のMAX高いときと比べてもらうと分かると思いますが、上方向にはまだまだ余裕があります。計った数値で見ると19cmほどは余裕あるので、おそらく身長199cm以下の人であればベストな高さで立ち作業できるのではないかなと思います。

かかった費用

このDIYにかかった費用をまとめておきます。コチラ↓

○昇降式の脚FlexiSpot ¥24,000

○パイン集成材の天板 ¥4,980

○ワトコオイル(200ml)¥1,298

○ネジ(12mm × 14本) ¥300

――――――――――――――――

合計 ¥30,578

作るための道具類の費用は除いていますが、ハケ、サンドペーパー、キッチンペーパー、マスキングテープなんかは100均でだいたい揃います。

高さ調整できるデスクではコード類の取り回しを気にすべし

高さ調整できるデスクを使ってみて、座った状態と立った状態でコードの取り回しがいけてるかの確認が必要だなと感じました。

これは何も対策をしていない状態。このままではちょっと..ね。

100均のアイテムを活用して解決します。

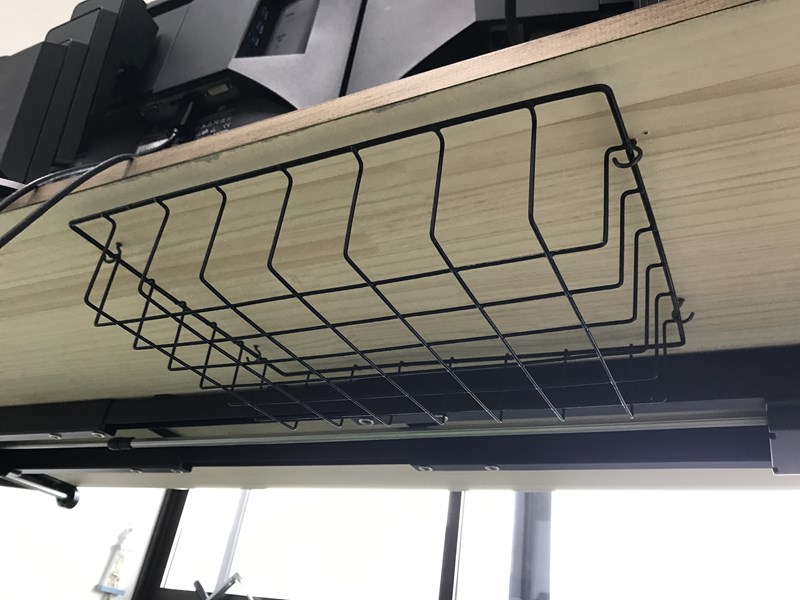

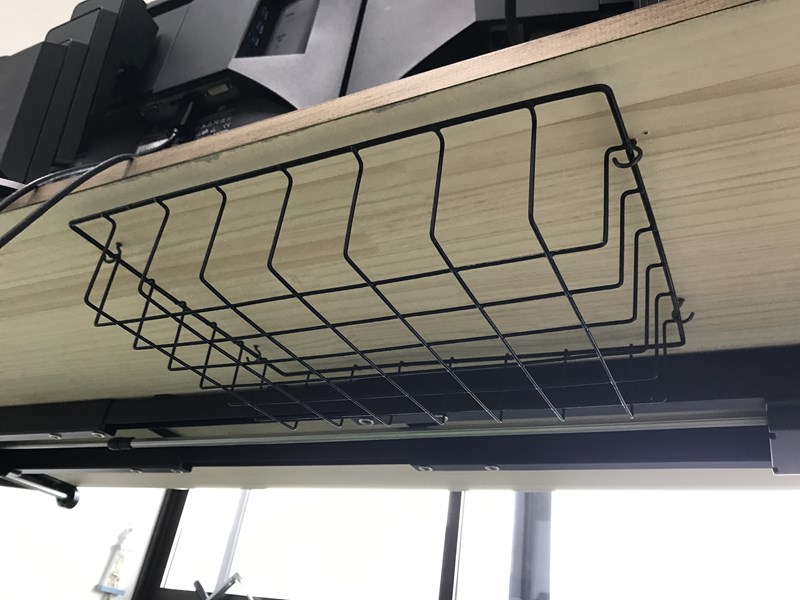

ワイヤートレーとネジ付きフックはどちらも100均のSeriaにあったものです。

例によってネジの長さが問題ないかの確認、うん大丈夫。

手で回せばネジはスイスイ入っていきます。

天板の裏にワイヤーのカゴが付きました。

このカゴにコードを突っ込みます。電源タップごと入れてしまえばよりスッキリします。

出ているのは延長コードとLANケーブルのみ。100均の商品2つでできるならやっておくべきでしょう!

このときに注意しておきたいポイントとしては、高さ調整できるデスクでは高くしたときにコードにテンションがかかってしまうことがあるので、一度使う最大の高さまで設定してみるのをおすすめします。

おわりに

と、いうことで思い描いていた高さ調整のできるスタンディングデスクが完成しました!

既製品を買うと出費が痛いと思って自作しましたが、自分の事務所にフィットするサイズのものが出来上がって大満足です。

スタンディングデスクは腰痛の症状軽減・予防には特におすすめです。一度使うと本当に手放せなくなります、是非試してみてください。

一旦これで事務所DIYシリーズは終わり!かな

また何か必要になってDIYしたときにはこのシリーズに追記します。ではまた!

事務所DIY#0 人生初の事務所を借りました

事務所DIY#1 壁紙を貼る前の下地処理

事務所DIY#2 ネットで買った壁紙を貼る

事務所DIY#3 床は人工芝を敷くことにした

事務所DIY#4 スタンディング作業ができる昇降式デスクを自作←イマココ